En su sexta edición, el concurso de haikus (organizado coincidiendo con el 10º aniversario de nuestra librería) ha sido un éxito de convocatoria, con casi 500 personas participantes y más de 700 obras. Hemos recibido haikus de muchos países, incluso desde Nueva Zelanda. Os damos las gracias una vez más por la gran acogida y por animaros a participar. Nos hace muy felices saber que el interés y la afición por los haikus crece en todo el mundo. Al margen de los premios, nos gustaría que este concurso sirviera para que cada persona que participe se aparte un momento de su quehacer diario para observar el mundo que le rodea con ojos nuevos y así conocerse mejor.

Tras mucho deliberar, hoy anunciamos los ganadores del concurso en las categorías de mejor haiku en castellano, mejor haiku en catalán, mejor haiga en catalán y mejor haiga en castellano (previamente las categorías de haiga se anunciaron como ilustración y fotografía, pero al no haber suficientes haiga de ilustración finalistas, lo hemos redistribuido así para dar los mismos premios sin declarar ninguno desierto). ¡Enhorabuena a todos los premiados!

1º premio al mejor haiku en castellano

Huellas de gato.

El camino del puente

lleno de nieve

(Juan Lorenzo Collado)

2º premio al mejor haiku en castellano

Sol del ocaso.

El campesino escupe

la brizna seca.

(José Antonio Fernández Sánchez)

3º premio al mejor haiku en castellano

Entre el hayedo

La luz dibuja encajes

Sobre el sendero

(M. Teresa Martín de Villodres Pérez)

1r premi al millor haiku en català

L’estiu flaqueja,

llangueixen els perfums

i els verds d’alfàbrega

(Xisca Grimalt Gelabert)

2n premi al millor haiku en català

Focs d’artifici

es tornen buguenvíl·lees

dins les parpelles.

(Alba Camarasa Baixauli)

3r premi al millor haiku en català

Amaina el vent.

Ja no cruixen les branques

de l’arbre vell.

(Valentín García Valledor)

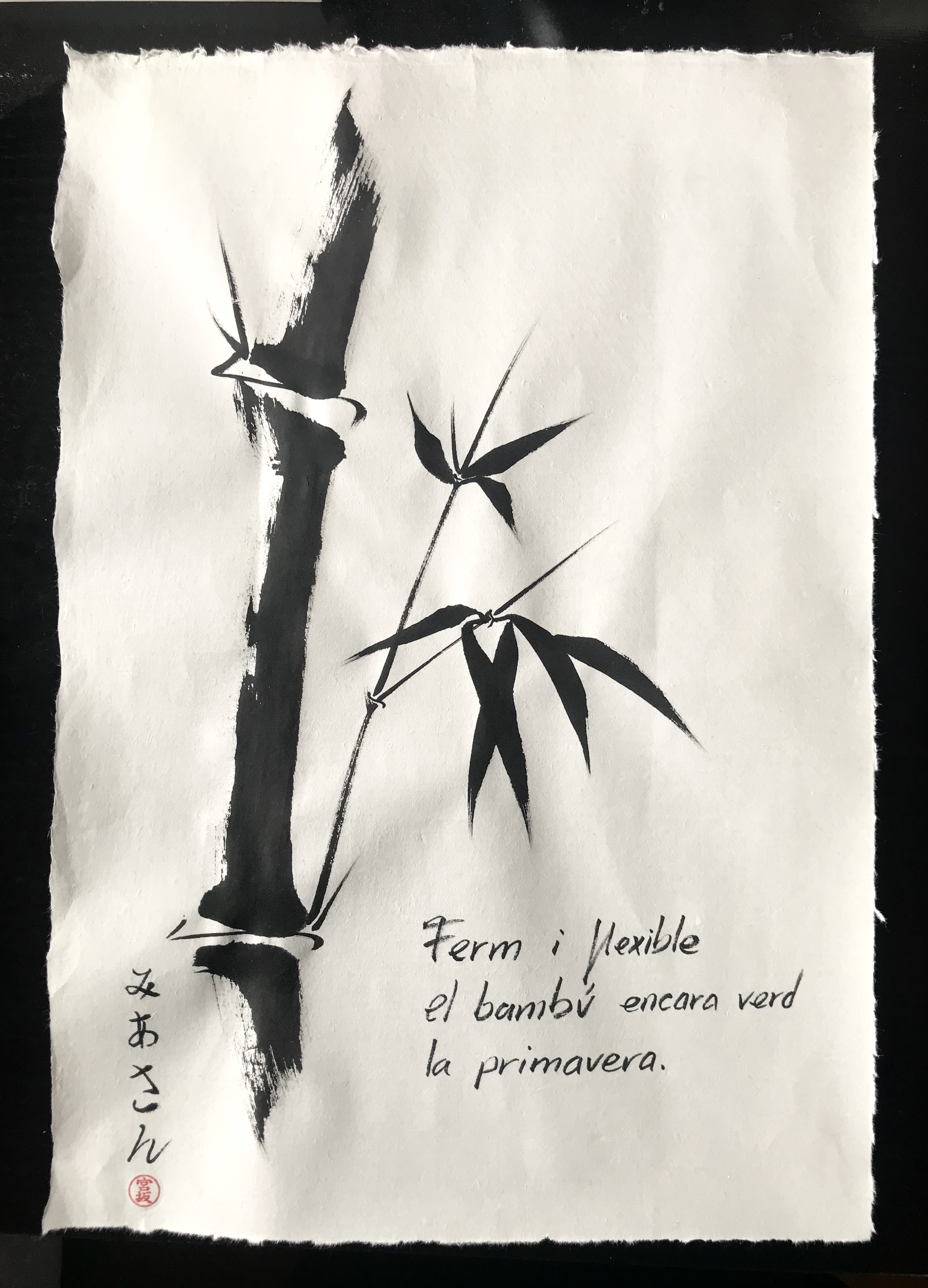

1r premi al millor haiga en català

Una nit d’estels

El vent porta murmuris

Al silenciós bosc

(Gemma Goula)

2n premi al millor haiga en català

Les orenetes

harmòniques descriuen

acords d’estiu.

(Maribel Martínez Sans)

1º premio al mejor haiga en castellano

Un lago inmóvil

El desierto se olvida

de que es desierto

(Javier Carro Díaz)

2º premio al mejor haiga en castellano

Mañana tibia.

El sol ya no calienta

la vieja tierra.

(Miguel Ángel Alonso Treceño)

Todos ellos ganarán distintos lotes de libros de las editoriales Satori y Shinden, así como vales de compra en la librería Haiku. En los próximos días contactaremos a los premiados para hacerles llegar el premio. Además, antes de final de año publicaremos un libro con una selección de los haikus ganadores y finalistas en colaboración con Shinden; oportunamente contactaremos con los autores seleccionados para obtener su autorización firmada. Nuevamente, damos las gracias a todos por participar y a las editoriales Satori y Shinden por su colaboración. ¡Hasta el año que viene!

La mujer pulpo. Cuentos del mar del Sur

La mujer pulpo. Cuentos del mar del Sur